(di Luciano Sartirana)

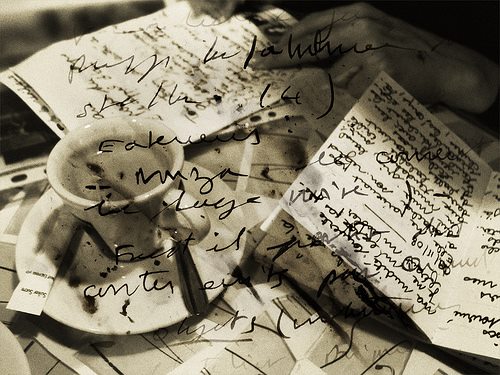

Parliamo del racconto di se stessi e di ciò che si è vissuto, della propria o dell’altrui esistenza, di un luogo o un periodo storico particolari. Un’avventura di scrittura e di pensiero che può migliorare il tuo stile, la tua capacità di narrare, la bontà della lingua che utilizzi. L’eterno enigma e l’incantesimo dello scorrere del tempo attraverso il tuo personalissimo sguardo. Ciò che oggi alcuni chiamano autofiction, che ha però una tradizione antichissima.

Intanto, qualche suggerimento generale:

- Ascoltati quando parli! Cura la tua lingua parlata, deve diventare buona come quella scritta: può costare tempo e sforzi, ma facilita la scrittura stessa, che ti nascerà già pronta in testa.

- Leggi molto, autrici e autori diversi e di ogni epoca e paese, non chiuderti in un solo genere o nei soliti scrittori.

- Scrivi qualcosa ogni giorno – fossero anche tre righe sul brutto tempo – e alla stessa ora: fa disciplina e favorisce un flusso costante di immaginazione.

- Se hai iniziato a scrivere, fissa una data entro cui finire il tuo testo: crea sfida ed energia, la tua attenzione eviterà di sfilacciarsi nel tempo.

- Non deprimerti se ciò che hai scritto non ti piace! Ci sono sempre due fasi: a) prima scrittura; b) revisione e arricchimento.

- Cura i tuoi ricordi, annotali da qualche parte, chiedi altri dettagli a genitori, parenti, amici o persone che c’erano; saranno la tua materia prima, più ricchi e più vividi se sono anche quelli di altri e secondo il punto di vista di altri.

- Associa ciò che ricordi a delle date precise… questo li collocherà nel tempo di tutti e acquisiranno autenticità.

- In ogni caso, non avere l’ansia della precisione o della completezza: alcuni dei tuoi ricordi saranno vaghi o contraddittori… scrivine lo stesso, la tua immaginazione li renderà ugualmente interessanti.

- Racconta fatti, non solo stati d’animo o riflessioni.

- Avvicinati a quelle scene lontane più che puoi, non raccontare tutto come narratore esterno, immagina le emozioni di quell’istante se non te le ricordi. Anche se parli del passato, tutto deve avere la forza del presente e della vicinanza.

- Privilegia il dialogo diretto rispetto a quello indiretto.

- Salta pure avanti e indietro nel tempo, ma poni la massima attenzione affinché il lettore sappia sempre e immediatamente in che momento e in che anno siamo.

- Non accontentarti del piccolo mondo quotidiano degli affetti, ma parla anche dei viaggi, del lavoro, di come erano fatte le case e le città, degli eventi storici che accadevano in contemporanea con le tue scene più intime… delle canzoni, dei cortili, degli sport.

- Fatti una scaletta temporale di ciò che vuoi raccontare, suddivisa per anno, mese, giorno… il calendario di quelle vicende lontane; è affascinante, e aiuta a non fare errori nel citare avvenimenti o far accadere cose.

- Anche se pensi di conoscerlo bene per esperienza diretta, studia il periodo nel quale vuoi ambientare il tuo racconto, scoprirai comunque cose che non sapevi.